2019年4月12日から5月19日まで開催されている「櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展〜ヤンキー人類学から老人芸術まで〜」を見てきました。出品作品の中には、元受刑者による絵も展示されていたので、プリズン・アートを研究する私としては見逃せませんでした。

以下、本展から見えてくる問いについて、プリズン・アートも含めて考えてみたいと思います。

最後は、プリズン・アートをInsider Artと名づける海外の事例まで触れます。

率直な感想

まず、端的に言って、私は今回の展覧会は好きです。櫛野さんのさまざまな問題意識も著書などから理解しているつもりですし、著書の中で紹介されているあまりに多様な作品や作者たちは、本当に愛すべき存在だと思っています。

そして、誰もが創造性を持っていることを伝えてくれる、勇気をくれる展覧会といえます。

キュレーションには相当苦労しただろうなぁと思うほど、個々の作品の強度があり、そのあふれる創造性に見る側も刺激されました。

しかし、以下で触れる問題点は、この領域において避けて通れないものであり、櫛野さんご自身も自覚的であると思うので、あえて私もまだモヤモヤしていることについて、言語化を試みるものです。

作者の属性に着目する定義の問題

アウトサイダー・アートは、もともとフランスのジャン・デュビュッフェが提唱した「アール・ブリュット(生の芸術)」という概念の英訳であるOutsider Artからきています。

細かな定義がどうのこうのというのは、書籍やネット上にいくらでもあるので省略しますが、つまりは、「美術の専門教育を受けていない人たちによる芸術表現」とざっくり言えると思います。

しかし、昨今では、障がい者による美術表現に「アール・ブリュット」という言葉が使われる事が多く、そうでない人たちも含めた、もっと多様な人たち(ヤンキー、老人、犯罪者などなど)による表現も含むような概念として提案しようと「アウトサイダー・アート」という言葉を、キュレーターの櫛野展正さんは戦略的に・意識的に使っています。

この問題意識は非常によくわかります。

批評家の椹木野衣さんも著書『アウトサイダー・アート入門』(幻冬舎、2015年)の中で、同様の問題意識に触れています。

もともとアール・ブリュットにおいては、アウトサイダー・アートと同様に担い手となるのは我流の創作者たちであり、そのなかには障害者や老人、子どもに加えて犯罪者、死刑囚、カルト教祖などが当然のようにいた。ところが、アール・ブリュットが公的な支援の対象となるとき、どうしても「生」「無垢」「純粋」な創作に篤く、「悪」「外道」「異端」の創作に疎い事業となりはしないだろうか。(同書、p.27)

つまり、アール・ブリュットは、国家によって主に障がい者による芸術活動に対して積極的に公的に支援されていくことで、本来意味している原アール・ブリュットの半面しか伝えないとしたら、アウトサイダー・アートによって「異端」や「悪」といった側面まで含むものとして伝えられるのではないか、という提案ですね。

椹木さんは、コリン・ウィルソンの『アウトサイダー』 にも言及して、より「アウトサイダー」という語がもつ意味について、さらに踏み込んで考察を加えています。

ただ、ここでのポイントは、つまり、アウトサイダー・アートというのは「“作品”の作者、担い手に着目した」定義であるということです。

※ここで “作品” としているのは、作者にとっては “作品” と認識していない場合があるからです。それを “作品” だと言って見つけてくるのがキュレーターやアート・ワールドの人たちです。

さらにいえば、作者の「異端性」や「悪」をも含めたいとする椹木さんの主張もあれば、単に障がい者以外の多様な人を含めたいとする櫛野さんの主張もあるので、いまだ定まらない概念でもあります。

多くの場合、「◯◯アート」というジャンルは、その作品の特徴に触れて名付けることが多いですよね。ポップ・アートであれば、ポピュラーカルチャーの図像を使った作品であるとか、ミニマル・アートだったらシンプルな色や形で表現された作品であるとか。ざっくりした定義ですが。

しかし、アウトサイダー・アートやアール・ブリュットの定義は、作品の特徴からではなく、作者の属性や特質から判断されるのです。

アウトサイダー性、周縁性を見せることの危険性

さて、ここでどのような問題が見えてくるでしょうか。

私は、本展示に行く前はかなり警戒をしていました。

なぜなら、キュレーターや鑑賞者のある種の好奇のまなざしによって、表現者たちのアウトサイダー性(周縁性、逸脱性)が強調・固定化されるような表象のされ方(端的に言ってキワモノ扱いをするような展示)は、嫌だと思っていたからです。

(以下、実際には違いましたというお話ですので、誤解なきよう。。。)

同じく櫛野展正さんのキュレーションによる死刑囚の表現展「極限芸術〜死刑囚は描く〜」(2017年、東京・渋谷、アツコバルー)に対しては、私はそのような印象を持ちました。

展示のカタログを見てもわかると思います。全ページが真っ黒な紙に作品が紹介され、黒い紙の上の灰色の文字とそのフォント、赤い文字も目立ちますし、まるで宝島社あたりが発行してそうなB級本の「サイコパス事件ファイル」のよう。そんな本があるのかわかりませんけど、あくまで私の印象です。

犯罪者という作者の属性を、狂気的なもの、猟奇的なもの、異質なもの、同じ人間じゃないみたいまでは言い過ぎかもしれませんが、そのように表象させてしまうのは、ある種の死刑囚像、犯罪者像を固定化させます。あるいは、犯罪者の表現っていつもだいたいこんな感じ、といったそのイメージまでをも固定化させるかもしれません。

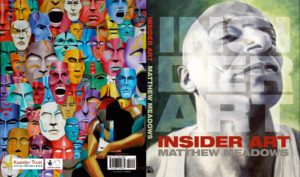

ちなみに、同じ死刑囚の絵画でも、例えばカーティス・ナップの『PRISON’S INSIDE ART』での紹介のされ方は、こんな感じです。本書は死刑囚だけではなく、広くアメリカ・カリフォルニア州の刑事施設収容者による多様な作品を紹介するものになっています。よくある展覧会のカタログに即したような、しかし、異なるのは作家の紹介に罪状の紹介や判決が記載されていることですね。

もちろん、国内で死刑囚の表現の問題を考えるうえで、櫛野さんの「極限芸術」展は重要な展覧会には違いありませんでした。彼らに表現の機会、それを発表する機会を創出していることそれ自体、活動(プロジェクト)としては、本当にすばらしい取り組みだと思います。

しかし、「展示」あるいは「展覧会」となると話は別です。

誰かあの展覧会についてまともに批評をしていたのかわかりませんが、明らかにこの問題に対する言語化が不足していると感じます。

なぜ、展示や展覧会では話が変わってくるのか。

少し回り道になりますが、「犯罪学のラベリング理論」と「展示という形式がもつ作用」の2つから考えてみます。

ラベリング理論から―逸脱の増幅過程

犯罪学の領域で「ラベリング理論」というのがあります。聞いたことがある人も多いでしょう。代表的研究者であるH.ベッカーは次のように述べています。

社会集団は、これを犯せば逸脱となるような規則をもうけ、それを特定の人々に適用し、彼らにアウトサイダーのラベルを貼ることによって、逸脱を生み出すのである。この観点からすれば、逸脱とは人間の行為の性質ではなくして、むしろ、他者によってこの規則と制裁とが「違反者」に適用される結果なのである(Becker,1963)

社会の側がレッテル張りをする(=社会的反作用)ことで、「アウトサイダー(逸脱)」は生み出されるのであるとする、一種の構築主義的な考え方です。

たばこを吸うのは犯罪ではないけれど、「不良」とみなされるようなことがあります(昨今はどんどん喫煙スペースがなくなっていますね)。これは、社会の側が「たばこを吸う」ことをある種の悪とみなして(レッテル貼りをして)、煙草を吸うということの不良感(逸脱性)を生み出しています。

ここで、喫煙者を不良(アウトサイダー)と見なす側の人々は、まるで道徳を行使しているかのような心情にもなるし、アウトサイダーがいることで自らの中心的な立ち位置を確認しているかもしれません。

他方、「不良」などというアウトサイダーのラベルを貼られた側は、そのような色眼鏡で見られるようになり、その逸脱者としてのアイデンティティに自覚的になっていくと共に、ますます逸脱集団にしかいられなくなり、常習的逸脱者になっていきます。つまり、アウトサイダー性が固定化、もしくは増幅されるといってもいいでしょう。(犯罪学でも「逸脱の増幅過程」といったりするようです。)

社会的に(社会集団的に)レッテルを貼る方法の代表例はメディアでの報道や、ドラマなどでの描かれ方などでしょう。ラベリング理論が画期的だったのは、それまでの犯罪学が、犯罪行為そのものや犯罪者を普通の人とは異なる異質なものとして切り離し客体化して見ていたのに対して、社会の側がラベルを貼ること(反作用)が犯罪を生み出しているとして、そのラベルを貼る過程(メディアや犯罪統計の扱われ方など)を研究の射程に入れたことです。

あるいは、犯罪者が異質な存在ではなく誰とも変わらない ”普通” の人たちで、犯罪というものは社会のあらゆるところに偏在しており、そのごく一部に対して社会集団が「犯罪」というラベルを貼っているだけで、「犯罪」とは社会が生み出しているものであるとも言い換えられます。

社会的にラベルを貼る方法の代表例がメディアであると言いましたが、展覧会も同じです。むしろ、展覧会という場は、わかりやすく「見る側、ラベルを貼る側/見られる側、ラベルを貼られる側(アウトサイダー)」を分けてしまいます。

死刑囚の絵画に対して、少し狂気じみてて怖いという印象を持った時に、「死刑囚だから」「極悪の犯罪者だから」「我々とは違うサイコパスだから」というラベル(色眼鏡)をつけて見ることになってしまいます。

クリエイティヴィティはアーティストに独占されるものではないとするアウトサイダー・アートにとって逆説的ですが、狂気を描くのは死刑囚や犯罪者の専売特許ではもちろんありません。

無論、「我々が無意識に貼ってしまっているそのラベルや中心的立ち位置とは何かを問うことが展覧会の意図なのだ(キリっ」と言われてしまったら、もう何も言うことはありませんし、なんの批評の余地もありません。

見る側が「誰の内にも狂気ってあるよな」とか、「自分にもアウトサイダーなところあるよな」などと思えればよいですが、展示の仕方を誤ると、中心側の暴力的なまなざしによって、彼らのアウトサイダー性が鑑賞者の好奇の目に消費される構造を生みます。

そして、アウトサイダーたちは、社会の側からラベルを貼られることで、自らのアウトサイダー性に自覚的になっていきます。そのアイデンティティが内面化された表現をしていくかもしれません。その代表的な作家は、泥棒であり男娼であることを自覚的に引き受けて小説を書いたジャン・ジュネでしょう。

(いつかジュネのことも書きたいな…。)

最近は、「アウト×デラックス」(フジテレビ)であったり、「月曜から夜更かし」(日テレ)などで、社会の変わった人たちが取り上げられ、笑いの対象となっています。

こうした番組があるおかげで、社会のちょっと変わった人も面白く見えて、人々のまなざしが優しくなっている可能性もありますし、アウトサイダーに肯定的なまなざしをも生んでいるかもしれませんが、構造としてはちょっと変わった人を我々は普段からメディア上で消費することに慣れ始めています。

(しかし、リアルなアウトサイダーを目の当たりにしたときの反応というのは、また別だと思っています。)

話を戻しまして、「極限芸術」展については、正直そうしたアウトサイダー性を好奇のまなざしで消費するような印象を持ったので(それはキュレーターのせいだけではなく、「死刑囚」という作者の属性があまりに強すぎたせいなのか、まだモヤモヤしています)、今回の展覧会もそうした印象を持たないか心配していました。

しかし、本展覧会「アウトサイド・ジャパン展」については、そのような印象をもちませんでした。櫛野さんの取り上げる作家たちが、あまりに多様であったことや、櫛野さんと作家との信頼関係のようなものが見えたせいかもしれません。

あるいは、前述の「月曜から夜ふかし」でも取り上げられていた作家もおり、そうしたもの(あるいは作者)への見方を予防注射的にあらかじめ獲得していて、おもしろおかしく見るという見方を獲得していたせいもあるかもしれません。

展示という中心的な美術の制度、脱文脈化の暴力、

コレクションの表象

櫛野さんのアウトサイダー・アート・ツアーの取り組みや、書籍の中で愛情もって作者とその “作品” を紹介されている取り組みは、本当にすばらしいものだと思います。

しかし、なぜ「展示」になると、一歩引いてしまうのか。

櫛野さんも、本展覧会の冒頭のあいさつ?のような文章で、やはり展示空間(ホワイトキューブ)に対する抵抗感について触れていました。Twitter上でも、展示よりツアーが好きだということをつぶやいています。

従来の美術の制度からは逸脱したアウトサイダーたちの表現をとりあげながら、展覧会という美術の中心的な制度を用いて、“アート”という冠を与え、むしろ中心へと位置づけようとする逆説的な取り組みともいえます。

櫛野さんが書籍の中で紹介されている作品や作者の様子は、それぞれの意図や文脈、その “作品” が実際に普段はどうあるのか、家の中で(あるいは外で)、生活の中で、人生の中で、どんな存在としてあるのかがよく見えます。本当に丁寧な取材をされていると思います。

しかし、展示では、そうした個々の文脈(意味的にも空間的にも)をすべて断ち切って、キュレーターの意図のもとに置かれます。キュレーターによる別の意味が付与されます。彼らの生活の中にあったからこそ、その作品が有していた “何か” を削ぎ落として展示空間に置かれてしまいます。もっと単純にいえば、全てが「アウトサイダー・アート」として見られてしまいます。

もちろん作品の1点1点を見ていけば、今回は特に作品・作者の紹介が丁寧でもあるので、書籍で読むのと同じような体験もできます。しかし同時に、鑑賞者は空間に並べられた作品群、その集合体(アウトサイダー・アート・コレクション)の表象をも捉えます。

コレクションとは、ミュージアム・コレクションと言うように、ミュージアムがある意図を持って集めてきたものを通常意味します。そして、その起源は当然ヨーロッパにあり、もともとは、非西洋の珍品を集めてきた貴族のコレクションが、その後公開されていったことがミュージアムのはじまりです。展示(モノを見ること、見せること)のはじまりでもあるかもしれません。

そのコレクションに見えていたのは、西洋(中心)が非西洋(周縁、アウトサイダー)をまなざす視線です。陶磁器やら仏像やらそうした西洋で見慣れない珍品の数々に、ある種のエキゾティシズムや物珍しさを感じていたのでしょう。

西洋からは見えない何かを、そのモノを通してその文化や生活を知りたい、見たいという欲望がコレクションをつくります。当然、コレクションの中では、例えば仏像が本来持っていた意味や文脈など切り離されて、コレクションの中での何らかの意味を与えられます。木彫だとか、美術作品として扱われたり、はたまた民俗資料のように扱われたり、それはコレクションの分類や意図に依存します。

※有名なのは、J.クリフォードの「近代的芸術=文化システム」という考え方です。クリフォードは非西洋の部族的な民俗資料が多くの場合、西洋において「芸術」として発見されることを批判的に捉え、部族的なものを芸術として扱うことによってそのモノの文化的コンテクストを排除している、といいます。

このように、モノが本来ひとつひとつ意味することを、コレクションは捨象してしまうのです。

今回でいえば、「老人芸術」だとか、「ヤンキー」だとか、アウトサイダー・アートらしく属性に着目した分類もあれば、「廃材」といった作品が用いているメディウムによる分類もあり、「エロス」や「過剰装飾」「異形」のように作品の特徴を何らか捉えようとする分類もありました。

展示あるいはコレクションには、このように「分類」や、時には「ストーリー」などのキュレーター側(モノを集めた側)の文脈が設定され、そのもとで各作品が意味を持ちます。

ポストモダンと呼ばれる社会では、文脈次第でいくらでも価値が変わり得るということがあります。今回、展示されている作品を、全く違う分類やストーリーで構成した時に、同じ作品でも違って見えることが起こります。

おそらくこうした指摘に対する応答としては、キュレーターの意図を遥かに覆すかのような、それこそ文脈から逸脱していくかのような作品の個々の強度があるのだ、みたいなことも言えるかもしれません。

アウトサイダー・アートに何を見るか

やや批判的な見方ばかりしてきましたが、では、アウトサイダー・アート・コレクションが社会にとってどのような意義があるか、何を我々に伝えてくれるのかを考えると、それはやはり櫛野さんの問題意識にあるとおり、「誰もが創造性を持っているのだ」「創造性は(美術教育を受けた)アーティストだけのものではないのだ(=誰もがアーティストなのだ)」ということなのでしょう。

あるいは、見る側の「アウトサイドを見たい、知りたい」という欲望に気づかされることもあるでしょうし、あるいは自らも「逸脱していきたい」という欲望も喚起されるかもしれません。

また、椹木さんの主張を借りれば、

アウトサイダー・アートを見るときに私たちが感じる驚愕やショックは、対象そのもののなかだけにあるというより、「ひとは潜在的にアウトサイダーでありうる」という事実に気付くことができる能力が、自分のなかに備わっていたことへの新鮮な驚きなのだ。そのときひとは、自分もアウトサイダーたりえるかもしれないというあまりにも意外な可能性に、かれらが作り出したものを通じて鉢合わせすることで、これまで培ってきた固定観念―美術は才能のある一部の者だけのもの―を根底から揺さぶられ、かつてない衝撃を受けるのである。(p.37、『アウトサイダー・アート入門』)

このようにまとめられます。

ラベリング理論に即して言えば、見る側がラベルを貼る側に立たせるようなアウトサイダーの展示は失敗で、「ひとは潜在的にアウトサイダーでありうる」と気づかせるような展示―ラベルを貼る側/貼られる側という構造を脱してくこと―は、成功といっていいように思います。

こうした単純な言い方を嫌う人も多いですが。。。

櫛野さんは著書『アウトサイド・ジャパン 日本のアウトサイダー・アート』の中で、「障害者の表現だけが優遇され、障害のない表現者は周到に排除されている日本の現状」を批判的に捉え、本書は(あるいは本展覧会は)、「普通の人たち」と出会うものであるというような言い方をしていますが、実際にはやはりどこか「変わった人」を選んでいるように思います。

「普通の人たち」が何を指すのかわかりませんが、その辺のおっちゃんが日曜大工で作った素朴な椅子や棚は展示されないのか、トイレの落書き(それこそ名もなき作者)はアウトサイダー・アートに入ってくるのか……そうしたことを考えていくと、現状、アウトサイダー・アートの含意を広げようと精力的に活動されている櫛野さんですが、やはりそこには、何をアウトサイダー・アートにするかを決める恣意性や権力がどうしても生まれてしまいます。キュレーターである以上、仕方ないですね。

あるいは、アウトサイダー・アートの含意を広げていこうとする取り組み自体、西洋(中心的なまなざし)が、何か非西洋的な文化を見つけてはそれを「芸術(あるいはアート)」だと言って、中心に取り込んできた西洋中心的美術史の歩みとも変わりなく見えてきます。

「普通の人たち」の表現を、わざわざ “アート” と名指すことの意義は何か。

アウトサイダー・アートとして “作品” を見つけてしまった時に、その名指しによって捨象されてしまう何かをどう考えられるでしょうか。アウトサイダー・アートではない可能性、文脈みたいなものをどこまで考えられるでしょうか。

プリズン・アートとしてのInsider Art

例えば、冒頭で述べたとおり、本展覧会には、元受刑者による絵画作品も展示されていました。私は、プリズン・アートに対して研究上の関心を抱いていますが、アウトサイダー・アートと同じく、それをわざわざ「プリズン・アート」と名指す意味があるのかどうか、まだ確信は持てていません。

(そして、これまで批判的に検討してきたような事柄がブーメランで返ってくるようにも感じています。)

少なくとも櫛野さんの展覧会では、老人芸術やヤンキー人類学などと同列にプリズン・アートも「アウトサイダー・アート」と一括りに展示されました。具体的には、岩崎風水さんの作品ですが、「描く」という分類に入ってました。

私は自身の研究の中で、「プリズン・アート」と名指してよいものかずっと悩んでいました。

そんな中、イギリスで、囚人たちによる表現を「Insider Art」と呼んでいる事例があることを知りました。ここでは、明確に「アウトサイダー・アート」という名称を意識しながら、あえて、閉じられた環境の“中からの”表現と言わんばかりの「Insider Art」という、うまい名称をつけています。

これは明確にどこかに書かれているわけではないのですが、おそらく「Outsider Art」という名称によって、囚人たちをOutsiderとしてそのイメージを固定化することを避けたのではないかと、私は推測しています。

まず、イギリスのInstitute of Contemporary Arts(ICA)において2007年に「Insider Art」とする展覧会が開かれています。ここでは、イギリスの囚人や、精神科病棟にいる人々、入国管理センターなどに収容されている人々の作品が展示されました。

出展作品は、刑事司法制度上で芸術活動を推進していく毎年恒例の公募コンテスト(Koestler Awards Scheme)から選ばれています。

Koestler Trustは、刑務所での芸術の創造を支援するために1962年にハンガリー生まれの作家、活動家、そして哲学者Arthur Koestlerによって設立された独立した慈善団体で、Koestler自身、スペインとフランスで政治犯として収容された経験を持ちます。彼は、囚人に芸術を創造する機会を与えることが自信を回復させ、コミュニケーションを促進し、それがリハビリプロセスと出所後の外への生活に向けた移行を助けると信じていました。したがって、Koestler Trustは創立以来、ユニークな国家的役割を展開し、犯罪者の創造的活動を促進してきたのです。

2010年に出ている展覧会カタログでも冒頭に以下のように述べられているのみです。

Insider art discusses the situation and context in which any creative activity is undertaken in prison, as well as the delivery of art education programmes and the work and experiences of artists working within the criminal justice system.Complied of brief statements throughout the text from prisoners on their art, the book itself is fascinating look at the way ‘insiders’ express themselves through art and the impact imprisonment has on them.

インサイダーアートは、創造的な活動が刑務所で行われる状況や文脈を述べるだけでなく、アート・エデュケーション・プログラムの提供や、刑事司法制度の中で活動するアーティストの作品と経験についても説明しています。囚人たちのアートに関する文章を通した簡潔な主張に触れながら、本書自体は、「インサイダー」がアートを通して自分自身を表現する方法と、刑務所に入ることが彼らに与える影響についての興味深い展望を持っています。

そして、このInsider Artの名称は、アメリカやオーストラリアにおいても用いられていきます。

例えば、ニューヨークのGallery 151では、2014年に「Insider Art: Works from US Prisons」が開かれており、直近では2019年3月には、オーストラリアのフリーマントル刑務所で、「INSIDER ART: AUTUMN 2019」が開かれています。

それぞれのInsider Artへの触れられ方は以下のとおりです。

(すみません。和訳下手です。Google翻訳に頼りました。)

「Insider Art: Works from US Prisons」(アメリカ)

Insider Art highlights a range of artists who have faced incarceration, drawing inspiration from numerous sources. … Programming during this exhibition will highlight several issues with the US Penal system, particularly that of a large, particularly minority population of the falsely accused. As art becomes increasingly essential as a rehabilitative and therapeutic tool for men and women in US prisons, as well as a means for others in the justice community to convey their ideas and feelings, the artworks on display will open up a larger dialog about the idea of incarceration itself- exploring when and how it should be used, if at all.

インサイダーアートは、多くの情報源からインスピレーションを得て描く、投獄に直面したアーティストに焦点をあてます。(中略)この展覧会でのプログラミングは、米国の刑事制度に関するいくつかの問題、特に誤って非難されている人々のうち、特に少数派の人々に関する問題に焦点を当てます。アートが米国の刑務所の男女のためのリハビリ・治療ツールとして、また司法共同体の他の人々が彼らの考えや感情を伝えるための手段としてますます不可欠になるにつれて、展示されているアートワークは収容そのものの考えについてのより大きな対話を切り開くでしょう- いつ・どのようにして収容が用いられるのかを探ります。

「INSIDER ART: AUTUMN 2019」(オーストラリア)

Insider Art: Autumn 2019 showcases the creative achievements of incarcerated prisoners from across Western Australia. …Participation in the creative process offers prisoners more than simple education and recreation. The production of artworks can be an important component in their rehabilitation as it allows them space for creativity and personal development. This can help prisoners to reframe their identity in positive ways.

「Insider Art: Autumn 2019」では、西オーストラリア各地から投獄された囚人の独創的な業績が紹介されています。(中略)創造的なプロセスへの参加は、単なる教育やレクリエーション以上のものを囚人に提供します。それは彼らが創造性と個人の発達のための時間的・空間的ゆとりを認めることで、作品を生みだすことは、彼らのリハビリテーションの重要な要素となることができます。これは、囚人が自分のアイデンティティを積極的な方法で見直すのに役立ちうるでしょう。

アウトサイダー・アートが作者の属性(特に逸脱性)に着目した定義でしたが、このInsider Artはその属性を「囚人たち」に限定しつつ、投獄という経験やあるいは閉じられた環境や制度、その中で表現を通じた教育やリハビリテーションの効果(収容者たちの表現を通した変化)までをも含んだ語られ方をしている特徴があるように感じます。

もちろん、アウトサイダー・アートも個々の作者の経験や人生が表現に反映されているというロマンティシズムなものの見方をするので、おかしな言い方ですが、アウトサイダー・アートの中にInsider Artは包含されているかもしれません。

Insider Art、あるいはプリズン・アートをコレクションして表象させた時には、現在のアウトサイダー・アート展としての展覧会では捨象されてしまっているかもしれない岩崎風水さんの作品がもつ、新たな文脈を拾うことができるかもしれません。

繰り返しになりますが、ポストモダン社会である以上、このようにクリティークを繰り返しながら、新たな文脈を探っていくことこそ重要だと考えます。”アート”と名指したからには、批評(クリティーク)が絶対に必要です。

その意味で、櫛野展正さんの今回の展示は大きな示唆を与えてくれました。

ぜひ会場で直接ご覧ください。

※参考文献

- 椹木野衣『アウトサイダー・アート入門』(幻冬舎新書、2015年)

- 櫛野展正『アウトサイド・ジャパン 日本のアウトサイダー・アート』(イースト・プレス、2018年)

- 櫛野展正『アウトサイドで生きている』(タバブックス、2017年)

- 櫛野展正・編『極限芸術 死刑囚は描く』(クシノテラス、2016年)

- 岡邊健『犯罪・非行の社会学―常識をとらえなおす視座』(有斐閣、2014年)

- 村田麻里子「ミュージアムにおける『モノ』をめぐる論考」(『京都精華大学紀要』第33号、2007年)

- Matthew Meadows『Insider Art』(Bloomsbury Publishing PLC、2010年)

- “Insider art” http://1995-2015.undo.net/it/mostra/57148

1件のコメント

ただいまコメントは受け付けていません。